美國對華加征關稅政策正引發意想不到的連鎖反應。一家具有30年歷史的美國特種材料制造商近日宣布,將把部分生產線從美國遷至中國,這一決定與白宮"制造業回流"的預期目標背道而馳。

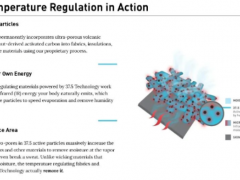

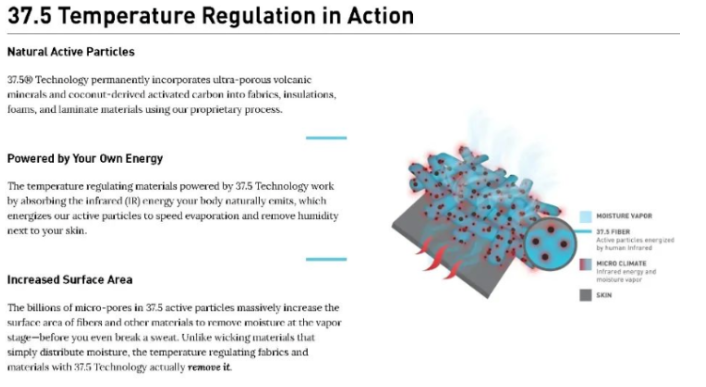

這家總部位于美國的企業專注于功能性紡織材料的研發生產,其核心產品是一種具有吸濕排汗特性的高分子化合物。該材料廣泛應用于高端運動服飾和戶外裝備領域,能夠顯著提升面料的速干性和保暖性能。公司首席執行官杰夫·鮑曼表示,企業原本采用"美國研發生產+中國加工制造"的全球化運營模式。

據色母粒產業網了解,美國政府今年4月實施的新一輪對華關稅政策,成為促使企業調整戰略的關鍵因素。72歲的鮑曼坦言,雖然公司在上海設有倉儲中心可以緩沖短期沖擊,但長期來看,貿易政策的不確定性迫使企業必須重構供應鏈布局。

"中國紡織產業擁有無可比擬的完整生態鏈,"鮑曼強調,"這不是簡單的成本考量,而是產業配套和效率的全面優勢。"他特別指出,從原材料到成品的全產業鏈協同能力,是中國制造業難以被替代的核心競爭力。

目前,該企業正在加快推進生產轉移計劃,重點將合成原料制備和母粒生產等環節遷至中國。這一調整不僅能規避中美關稅壁壘,還能大幅縮短供貨周期。值得注意的是,整個產業轉移流程預計僅需30天即可完成實施。

《紐約時報》在報道中評論稱,美國政府試圖通過關稅手段重塑全球產業鏈的嘗試,正在產生適得其反的效果。越來越多的美國企業選擇"用腳投票",通過產業轉移來應對貿易保護主義帶來的經營風險。這一現象引發了對美國制造業回流政策實際成效的廣泛質疑。

色母粒產業網分析,生產轉移將顯著提升中國色母粒產業的國際競爭力,推動產能擴張和技術升級,但需警惕產能過剩和貿易摩擦風險。通過聚焦高端化、優化供應鏈、拓展新興市場,中國有望鞏固全球色母粒生產領先地位,并實現從“規模優勢”向“技術優勢”的轉型。